পৃথিবীর জটিলতম যন্ত্র আমাদের শরীর, যার অনেক কিছুই এখনো জানা নেই। আর এই যন্ত্রের ছোটবড় নানা ত্রুটির কারণে আসে অসংখ্য কষ্ট, রোগী হিসেবে আমরা যেগুলোতে ভুগতে থাকি এবং চিকিৎসকের কাছে বলতে থাকি। কষ্টের বিবরণ শুনে, প্রয়োজনে পরীক্ষাদি করে চিকিৎসক ওষুধপত্র, অস্ত্রোপচার বা চিকিৎসার অন্যান্য ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, অসংখ্য মানুষ যে নানান ধরনের কষ্টের কথা বলেন, তার বেশিরভাগকেই কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে এখনো ব্যাখ্যা করা যায় না (মেডিকেলি আনএক্সপ্লেইনড সিম্পটমস বা এম.ইউ.এস)। এই ধরনের শারীরিক কষ্টের পেছনে কোনো অঙ্গগত ত্রুটি বা অন্য কারণ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। একটি হিসেবে দেখা গেছে সাধারণ চিকিৎসকেরা যেসব রোগী দেখেন তার মধ্যে এই অব্যাখ্যাত অংশ প্রায় শতকরা পঁচিশ ভাগ এবং এর কষ্ট অর্গানিক কারণের কষ্টের মতোই তীব্র হতে পারে।

দেখা গেছে এই অব্যাখ্যাত কষ্ট পৃথিবীর সর্বত্র সব বয়সের মানুষের মধ্যেই কম-বেশি দেখা যায়। পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়। তবে এই প্রবণতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা যে সব ক্ষেত্রে বেশি হতে পারে সেগুলো হল-

- শারীরিক অন্যান্য রোগ থাকলে ও চোটআঘাত পেলে।

- জীবনে উদ্বেগ বা দুঃখের ঘটনা, প্রিয়জনের মৃত্যু (পারিবারিক হিংস্রতা, শৈশবাবস্থায় বিকৃত যৌন লাঞ্ছনার শিকার হওয়া) ইত্যাদিতে।

- কোনো বিশেষ রোগ সম্পর্কে প্রচার মাধ্যমের অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রচার চালানো বা মানুষকে রোগের গল্প খাওয়ানো হলে। অর্থাৎ রোগভীতি সৃষ্টি হলে।

এই অব্যাখ্যাত কষ্টগুলোকে মোটা দাগে তিনভাগে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা, যেমন কোমরে, পিঠে, মাথায় ৷ মাংসপেশির বিশেষ স্থানে (ফাইব্রোমায়েলজিয়া)। দ্বিতীয়ত, শরীরের বিশেষ অঙ্গের বৈকল্য, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম বা বুক ধড়ফড় করা। তৃতীয় ধরন হতে পারে ক্লান্তি কিংবা সহজে কাহিল হয়ে পড়া।

কোনো ব্যক্তির আবার এই ধরনের একাধিক কষ্ট এক সঙ্গে থাকতে পারে। যেমন আই.বি.এস-এর অনেক রোগীই তলপেটে ব্যথার কথা বলে। আর অন্তত শতকরা তিরিশ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে উদ্বেগ বা হতাশার মতো মানসিক সমস্যা থাকে।

অব্যাখ্যাত এই কষ্ট কীভাবে বা কেন সৃষ্টি হয়, তা পরিষ্কার করে বলা মুশকিল। তবে মূলত দুটো দিক কাজ করে। একটি হচ্ছে নিজের শরীর সম্পর্কে অতিসচেতনতা। যেমন বুক জ্বালার মতো তথাকথিত কষ্টটি কোনো রোগ নয়, এটি স্বাভাবিক একটি ব্যাপার হিসেবেই অধিকাংশ ব্যক্তির ক্ষেত্রে থাকে। কিন্তু এই এম.ইউ.এস-র রোগী সেটাকেই একটি বড় কিছু বলে ভাবতে থাকে। একইভাবে সামান্য একটু পেট ফাপা, পায়ে বা মাথার যন্ত্রণা কোনো রোগের লক্ষণ হিসেবে না থাকলেও এরা তাকেই সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে ধরে নেয়। এ সবের ফলে বাড়ে উদ্বেগ এবং তার ফলে আরো বাড়ে ওই ব্যাখ্যার অতীত কষ্টগুলো। অন্য যে ‘আরেকটি দিক এম.ইউ.এস-র পেছনে ভূমিকা রাখে সেটা হচ্ছে কোনো কষ্ট বা লক্ষণকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা। যেমন অনেকক্ষণ কাজ করার পর মাঝেমাঝে মাথার যন্ত্রণা হলে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে এমনটা না ভেবে ‘আমার মাথায় নিশ্চয়ই কোনো টিউমার আছে’ এমনটা ভাবা। একটু বুকে ব্যথা হলেই সেটাকেহার্টের অসুখ বলেই ধরে নেওয়া হয়।

এম.ইউ.এস-এর রোগীদের নিয়ে আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে সঠিক রোগ নির্ধারণের জন্য হয়তো পরীক্ষাদি করা হল। তাতে যদি নেতিবাচক বা স্বাভাবিক ফল পাওয়া যায় তাহলেও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এম.ইউ.এস রোগী সন্তুষ্ট হয় না। আরো পরীক্ষা, আরো ডাক্তার এসবের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে। সব সময় তার ভয় থাকে, রিপোর্টটা হয়তো ভুল ছিল, বা ডাক্তারবাবু হয়তো ঠিকমতো রোগটিকে ধরতে পারছে না। অন্যদিকে যদি কোনো ক্ষেত্রে ভুল রিপোর্ট আসে তবে তো কথাই নেই। উদ্বেগ আরো বাড়ে, বাড়ে আরো ছোটাছুটি।

এম.ইউ.এস-র বিশেষ বিশেষ কষ্টগুলো বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু তথ্য উল্লেখ করা যায়:

- ফাইব্রোমায়েলজিয়া : হাড়ে বা গাঁটে নয়, শরীরের নানা স্থানের মাংসপেশিতে অজ্ঞাত কারণে ব্যথা হতে থাকে। শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে এটা ঘটে মহিলাদের ক্ষেত্রে এবং মোটামুটি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সে দেখা দেয়। বেশি হয় হাঁটুর ভেতরের দিকে, ঘাড়ের পেছনে ও পিঠের ওপরের দিকে, কনুইতে, নিতম্বের ওপরে, নিতম্বের ঠিক নীচে।

এর চিকিৎসার প্রথম দিক হচ্ছে রোগীকে বোঝানো যে এটি কোনো সাংঘাতিক ব্যাপার নয়। উদ্বেগ কমানোর জন্য অ্যাসিট্রিপটিলিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া যায়। কিছু ব্যায়ামও করা যেতে পারে। যেসব বিন্দুতে ব্যথা হচ্ছে, ওইসব বিন্দুতে স্টেরয়েডও দেওয়া হয়। কিন্তু সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ওই সব বিন্দুতে আকুপাংচার করা।

- ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম : এটি আরেকটি এম.ইউ.এস যা মহিলাদের মধ্যে পুরুষদের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি দেখা যায়। এক্ষেত্রে কোনো অজ্ঞাত কারণে মাঝে মাঝেই পেটে ব্যথা বা অস্বস্তি, পেট ফাঁপা ও অনিয়মিত পায়খানা হয়। কমেও যায়, আবার হয়। এই রোগ সুনিশ্চিত করার জন্য কোনো পরীক্ষা নেই। সম্পূর্ণ নিরাময়ের কোনো চিকিৎসাও নেই। এটি যে কোনো বয়সে দেখা দিতে পারে এবং খুবই সাধারণ একটি ব্যাপার। খেলে অনেক সময় কষ্ট বাড়ে, পায়খানা হলে কষ্ট কমে যায়। পায়খানার সঙ্গে মিউকাস বেরোতে পারে। সঙ্গে থাকতে পারে ক্লান্তি, বমিভাব, কোমরে ব্যথা, প্রস্রাবের কিছু অসুবিধে । কিন্তু কোনোটিই স্থায়ী নয়। অন্য কোনো রোগ আছে কি না (যেমন ক্যানসার, সিলিয়াক ডিজিজ, ক্রোনস ডিজিজ ইত্যাদি ইত্যাদি) তা জানার জন্য কিছু পরীক্ষা করা যায়।

এর চিকিৎসার বড় দিক হচ্ছে মানসিক আশ্বাস। উদ্বেগ কমানো, দৈনন্দিন জীবনের কাজের ধরন পাল্টানো, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম, নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া, আস্তে আস্তে খাওয়া, প্রচুর জল খাওয়া, চা-কফি-মদ কমানো বা বন্ধ করা, আঁশ সমৃদ্ধ খাবার (আটার রুটি, ঢেকিছাঁটা চাল), ফাস্ট ফুড বা স্টার্চ সমৃদ্ধ খাবার না খাওয়া ইত্যাদির পরামর্শ দেওয়া হয়। আর দরকার বিশেষ কোনো খাবার খেলে পাতলা পায়খানা বা অসুবিধে হচ্ছে কি না তা দেখে, সেটা বন্ধ করা। দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য, লেবু জাতীয় ফল, কফি, মদ, টম্যাটো, ডিম ও Gluten যুক্ত খাদ্য (যেমন আটা) এসব থেকে অসুবিধে বেশি হয়। নিয়মিত ডায়রিতে লিখে লিখে কোন খাবারে অসুবিধে হচ্ছে তা নির্ধারণ করা যায়। হতাশা ও মানসিক সমস্যার কিছু চিকিৎসা, প্রয়োজনে সাময়িকভাবে পেটব্যথা বা পাতলা পায়খানার ওষুধ দেওয়া যায়। অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শমতো। তবে মনে রাখতে হবে এসব করা সত্ত্বেও পাঁচ বছর পরেও, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রোগীর কষ্ট থেকেই যায়।

- দীর্ঘকালীন ক্লান্তিবোধ: এই ধরনের ক্লান্তিবোধের বহু রোগীই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। কিন্তু দেখা গেছে এদের শতকরা মাত্র ন’ভাগের ক্ষেত্রে সত্যিকারের কোনো শারীরিক কারণ থাকে। এর মধ্যে সাধারণ কয়েকটি হল রক্তহীনতা ও অপুষ্টি, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, জীবাণু বা ভাইরাস সংক্রমণ, হাইপো বা হাইপার থাইরয়েডিজম, মহিলাদের ক্ষেত্রে মেনোপজের পূর্বাবস্থা, হাঁপানি, ক্যানসার, ঘুমের মধ্যে শ্বাসবৈকল্য (স্লিপ অ্যাপনিয়া)। বাকিদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ওই ব্যাখ্যার অতীত। প্রতি পাঁচজন এই ধরনের রোগীর তিনজন মহিলা, দু’জন পুরুষ। বয়স্কদের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া তিনমাসের বেশি এইভাবে ক্লান্তিবোধ থাকলে (এবং কমবয়সীদের মধ্যে দু’মাসের বেশি), তখন ক্রনিক ফ্যাটিগ সিনড্রোমের কথা ভাবা যায় অনেক সময় মানসিক বা শারীরিক কোনো চাপের দু’একদিন পরে এই ধরনের ক্লান্তি শুরু হয়।

এই ক্লান্তিবোধের সঙ্গে সাধারণ শারীরিক অস্বস্তি, বমিভাব ও ঝিমুনি, বুক ধড়ফড় করা, মনোযোগ না দিতে পারা বা মনে রাখার অসুবিধে ঘাড়ে-বৰ্গলে লিম্ফনোডে ব্যথা (ফোলা নয়), মাথা ধরা, গাঁটে, মাংসপেশিতে এদিকওদিক ব্যথা, গলা ব্যথা, ঘুমের ব্যাঘাত সহ একাধিক সমস্যা থাকতে পারে। থাকতে পারে উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘুরে যাওয়া, মাথা ঘোরা, হাত-পায়ের ঝিনঝিনভাব, আলো বা শব্দ সহ্য না করতে পারা বা বিশেষ কিছু খাবার সহ্য না করতে পারা, ফাইব্রোমায়েলজিয়া, আই.বি.এস, হতাশা, হঠাৎ তীব্র ভয়, শ্বাসকষ্টের অনুভূতি, হঠাৎ হঠাৎ মেজাজ খারাপ প্রভৃতি। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে এসবের কয়েকটিও থাকে। সব মিলিয়ে রোগীর কাছে মনে হয় ভয়াবহ কিছু একটা ঘটেছে।

এর চিকিৎসায় মানসিক আশ্বাস, অন্য ভয়াবহ রোগ নেই এমন প্রমাণ দেওয়া, ব্যায়াম, নিয়মিত শ্রম ও উপযুক্ত বিশ্রামের বিধান, এসবই প্রধান। সঙ্গে দরকার ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া আর কফি-চা-মদ কমানো বা বন্ধ করা। প্রয়োজনে অবসাদ কমানোর দু’একটি ওষুধ দেওয়া যায়।

- মুখে অস্বাভাবিক ব্যথা কিছু রোগীর ক্ষেত্রে মুখের ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, দাঁত বা মাড়ি, কান বা গলা, চোখ বা সাইনাস এসবের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যথার অনুভূতি হতে পারে। এটিও (অ্যাটিপিক্যাল ফেসিয়াল পেন) আসলে ওই এম.ইউ.এস-ই। প্যারাসিটামল বা ব্যথা কমানোর সাধারণ ওষুধেই কমে যায়। বড়জোর লাগতে পাবে নার্ভের জন্য অ্যাসিটিস্টিলিন।

- তলপেটে দীর্ঘদিন ধরে ব্যথা জরায়ু, কিডনি বা মূত্রথলি, বৃহদন্ত্র ও অ্যাপেন্ডিক্স, ওভারি ইত্যাদির কোনো রোগ না থাকা সত্ত্বেও, বিশেষত কিছু মহিলা এই ধরনের ব্যথার কথা বলেন। মাসিক ঋতুস্রাবের সময়, যৌনমিলনে কোনো ব্যথা লাগে কি না, প্রস্রাব ও মলত্যাগ ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং অন্যান্য রোগের জন্য পরীক্ষাদি করার পরে, বিশেষ কিছু না পেলে এম.ইউ.এস-এর কথা ভাবা যেতে পারে।

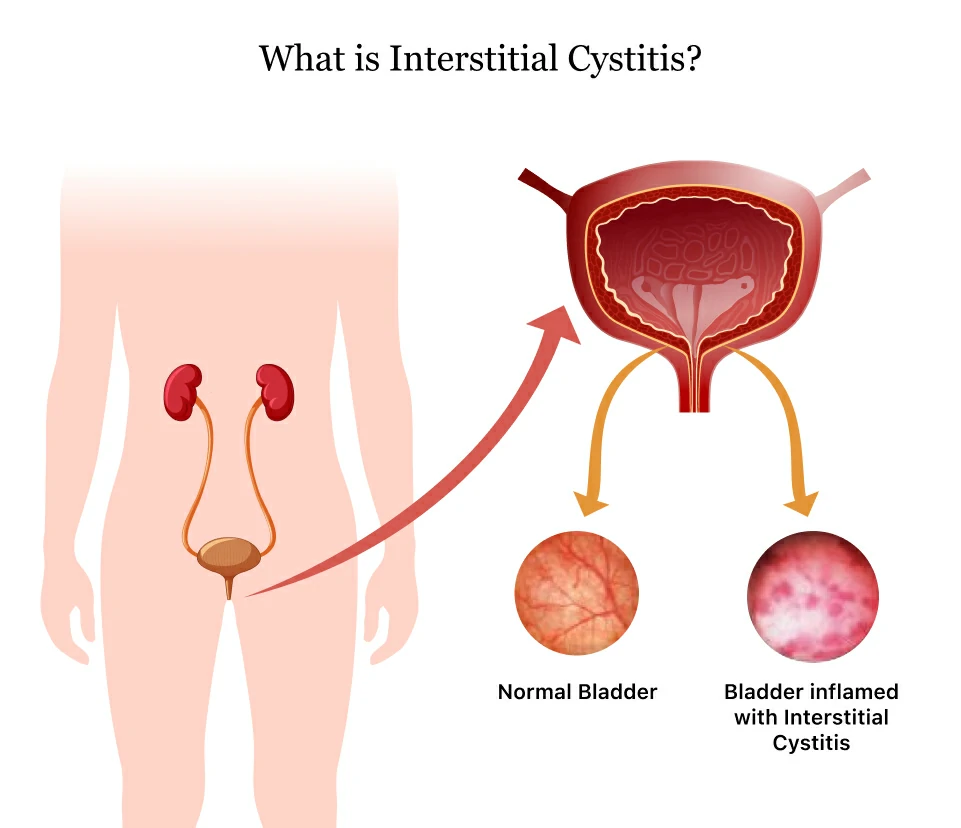

- ইন্টারস্টিশিয়াল সিস্টাইটিস (মুত্রথলির প্রদাহ) : বিশেষত মধ্যবয়সী মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়। বারবার প্রস্তাব পাওয়া, তলপেটে ব্যথা ইত্যাদি থাকে। প্রস্রাব পরীক্ষা করে কোনো জীবাণু পাওয়া যায় না। মূত্রথলির অনৈচ্ছিক মাংসপেশির সংকোচন কমানোর ওষুধ (অ্যান্টি- স্প্যাজমোডিক) ও বড়জোর অ্যাসিট্রিপ্টিলিন দেওয়া যায় ৷

- বিশেষ ধরনের মাথার যন্ত্রণা (টেনশন টাইপ হেডেক): মেয়েদের বেশি হয়। দশ বছর বয়সের কম বয়স থেকেই শুরু হতে পারে (শতকরা পনেরো ভাগ ক্ষেত্রে)। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে। মানসিক চাপ ও উদ্বেগ থাকতে পারে। মাথার দু’দিকে চাপ দেওয়া বা দড়ি বেঁধে রাখার মতো ব্যথা, মৃদু থেকে মাঝারি মাত্রার। দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়। কোনো বমি বা বমিভাব থাকে না। শারীরিক শ্রমেও বাড়ে না।

এর চিকিৎসা বলতে মানসিক আশ্বাস, যোগব্যায়াম, হালকা ম্যাসাজ ইত্যাদি। ব্যথার ওষুধ নিয়মিত খেলে লাভের থেকে ক্ষতি হয় বেশি। বড়জোর তীব্র ব্যথায় সাময়িকভাবে প্যারাসিটামল বা আইবুপ্রোফেন জাতীয় ওষুধ দেওয়া যায়। অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অব জেনারেল প্র্যাকটিস-এ এর চিকিৎসা ও প্রতিরোধে পাঁচ থেকে আট সপ্তাহের আকুপাংচার চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে।

- মুখে, কানের সামনে ব্যথা : আমাদের মুখে, কানের সামনে, নীচের চোয়ালের সঙ্গে একটি ছোট সন্ধি বা জয়েন্ট আছে। সেটার নাম টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট। অনেকে নানা অসুবিধের কথা বলেন। যেমন চিবোতে কষ্ট, মুখ পুরোটা না খুলতে পারা, অল্প ব্যথা ইত্যাদি। এটাও মহিলাদেরই বেশি হয়। পুরুষদের তুলনায় চারগুণ। ফলে মাথার যন্ত্রণা, কানে ব্যথা, কান ভোঁ ভোঁ করা এসবও থাকতে পারে। নানা পরীক্ষা করেও কিছু না পাওয়া গেলে ওই এম.ইউ.এস– এর ব্যাপারটাই আসে। তবে এক্স-রে করতে না বলাই ভালো। কারণ তাতে কিছু পাওয়া যায় না। মানসিক আশ্বাস আর প্রয়োজনে প্যারাসিটামলের মতো ব্যথার ওষুধই যথেষ্ট।

- গলায় কিছু আটকে থাকার অনুভূতি একে বলা হয় গ্লোবাস (গ্লোবাস ফ্যারিঞ্জিস বা হিস্টেরিকাস)। অথচ সত্যিকারের কোনো টিউমার বা অন্য কিছু নেই। এক্ষেত্রে মানসিক আশ্বাসই যথেষ্ট। কারণ ব্যাপারটার সঙ্গে নানা ধরনের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ জড়িয়ে থাকে।

- সোমাটাইজেশন ডিসঅর্ডার: এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী মহিলাপ্রধান রোগ। মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা এতে ভোগে দশগুণ কম। সোমাটাইজেশন-এ আবেগগত নানা কারণে নানা ধরনের শারীরিক কষ্ট হয়। নিজের শরীর সম্পর্কে ও সম্ভাব্য কোনো রোগ সম্পর্কে অতি সচেতনতা ও ভয়ের কারণে এটি সৃষ্টি হয়। সাধারণত তিরিশ বছর বয়সের আগেই শুরু হয় এবং অনেকদিন থাকে। দু’একজনের ক্ষেত্রে সারাজীবন ধরেই থেকে যেতে পারে। দু’বছরের বেশি সময় ধরে ব্যাখ্যার অতীত, অনির্ণেয় কারণে অজস্র ধরনের কষ্ট হতে থাকলে তাকে সোমাটাইজেশন ডিসঅর্ডার হিসেবে গণ্য করা যায়। মাথা ব্যথা, অনিদ্রা, বুক ধড়ফড় করা, পেট ও শরীরের নানা স্থানে ব্যথা, যন্ত্রণা, জ্বালা, পাতলা পায়খানা, অম্বল, বদহজম, অনিয়মিত মাসিক, যৌন জীবনে নানা ধরনের গন্ডগোল ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ধরনের অজস্র অসুবিধার কথা রোগী বলতে থাকেন। এমনকী বারবার এভাবে বলার ফলে (আসলে বিনা কারণে) গলব্লাডার বা ইউটেরাস বাদ দেওয়ার চিকিৎসাও করা হয়ে যায়। রোগী এক চিকিৎসক থেকে আরেক চিকিৎসকের কাছে ঘুরতে থাকে, কারণ কারোর কাছেই অসুবিধাগুলো পুরো দূর হয় না। আর কোনো চিকিৎসক যদি ঘটনাচক্রে সত্যি কথাটা বলে রোগীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, আসলে তার বিশেষ কোনো ভয়াবহ শারীরিক রোগ নেই, তবে সেই চিকিৎসকের যোগ্যতা সম্পর্কেই রোগী তীব্র সন্দেহ প্রকাশ করে। রেগে যায় এবং আরো ‘বড়’ ডাক্তারের কাছে অনেক ফি দিয়ে দেখাতে যায়। আবারো সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, যার ফলাফল শূন্য। হয়তো চলে নানা ধরনের লক্ষণগত ওষুধপত্র যার পরিণতি ক্ষতিকর ছাড়া ইতিবাচক হয় না।

এই ধরনের রোগীর চিকিৎসায় প্রথমে ব্যাপারটি সোমাটাইজেশন ডিসঅর্ডার (এম.ইউ.এস) কি না তা সুনিশ্চিত হওয়া দরকার । তারপর রোগীর কষ্টগুলোর বর্ণনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ‘গম্ভীরভাবে’ শোনা উচিত। এবং একই গুরুত্ব দিয়ে লক্ষণগত চিকিৎসার জন্য ন্যূনতম ওষুধ দেওয়া যায়। প্রয়োজনে হতাশা, উদ্বেগ ইত্যাদির জন্য কিছু ওষুধ দেওয়া যেতে পারে।

সবশেষে এটুকু বলা যায়, চিকিৎসাবিজ্ঞানে অব্যাখ্যাত এই ধরনের অজস্র কষ্টের ব্যাপারে চিকিৎসক ও রোগী হিসেবে সাধারণ মানুষের সচেতন থাকা দরকার। চিকিৎসকের দায়িত্ব হচ্ছে এই ধরনের রোগী হওয়া সত্ত্বেও রোগীর মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গাদাগাদা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওষুধপত্রের ফাঁদে রোগীকে না ফেলা। আর রোগী হিসেবে সাধারণ মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে, এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া এবং সামান্য ছোটখাটো কষ্টকে বিশাল গুরুত্ব দিয়ে নিজেকে ও অন্যদের নাজেহাল না করা। শারীরিক শ্রম, কাজেকর্মে যুক্ত থাকা, যথাসম্ভব হাসিখুশি, নিরুদ্বিগ্ন থাকার চেষ্টা করা। নিজেকেই শুধু প্রধান গুরুত্ব না দিয়ে অন্যদের কথা ভাবা—এসবের মধ্যে দিয়ে এম.ইউ.এস থেকে নিজেদের অনেকটা মুক্ত রাখা যায়।